新型コロナのわかりやすい解説

- ホーム

- 新型コロナのわかりやすい解説

はじめに更新日2023年3月22日

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関して医療従事者として知っておくべき情報を分かりやすく簡潔にまとめました。

コロナウイルスとは

MERS SARS

- 二つが動物からの感染として有名。中東呼吸器症候群を引き起こすMERS-CoV、重症急性呼吸器症候群を引き起こすSARC-CoV1です。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

- 最後の1つが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を引き起こすSARS-CoV-2です。

コロナウイルス(SARS-CoV2)の変遷 (変異株)

- コロナウイルスは少しずつ変異しています。

その中でも特に、感染・伝播や治療・ワクチン効果に影響を与えるように変異してしまったものを、VOC; variants of concern(懸念される変異株)と呼びます。

2021年から日本ではオミクロン株が主流になっています。

参考

感染者数、死亡者数、死亡者の割合の推移

初期に比べると死亡率は低下していますが、感染者数が増加しています。感染者数のうち死亡者の割合の推移を以下に示します。

また最近の波は死亡者数が大きいですが、分母となる感染者数も多いので、初期に比べると死亡者の割合は低下しています。

原案:東北大学大学院医学系研究科 押谷仁教授

感染経路は?

コロナウイルスの感染経路としては、飛沫感染やエアロゾル感染が、接触感染よりも重要であるということがわかってきています。

エアロゾル感染

- 非常に小さな滴(5マイクロメートル以下、マイクロメートルとは1mmの1000分の1)のことを「エアロゾル」や「飛沫核」と呼び、換気が悪い室内では、空気中に長時間存在する可能性があります。

- 人が密集したり、換気の悪い屋内などでも生じる可能性があり注意が必要です。

- エアロゾルは、気管挿管や気管支鏡検査など特殊な医療行為・処置に伴っても起こります。

- 換気をよくする、physical distancing(人と人との距離を十分にとる)を徹底できないのであれば、マスクをつけるなどのこれまでの感染防止策を継続することが重要です。

飛沫感染(Droplet transmission)

- 咳やくしゃみなどの飛沫(小さな滴5-10マイクロメートル、マイクロメートルとは1mmの1000分の1)に含まれるウイルスが口や鼻、目から侵入し感染すること。飛距離は約1〜2メートルとされています。

接触感染 (Contact and Formite transmission)

- 唾液や気道分泌物が直接、口、鼻、目に触れて感染します。

- 感染力のあるウイルスに汚染されたもの(手すり、ドアノブ、スイッチ、便座、つり革など)を触り、その手で間接的に口、鼻、目に触れて感染することはありえますが、頻度は低いと考えられています。

参考

期間

ヒトの気道ではウイルス量は症状出現時から1週間にかけてピークを迎え、その後減少していきます。このことから一番感染しやすいのは症状出現時の最初の5日間と考えることができます。ウイルスに反応し体内で生成される抗体は徐々に増加し14日程度で感知できるようになります。また症状については典型的にはウイルスに暴露してから潜伏期間の5-6日を経て出現します。その症状の重篤度は軽症から重症まで多岐に渡ります。ヒトの免疫は軽度の感染ではこれを制御するように働きますが、重症例では過度な免疫応答により臓器がダメージを受け、集中治療を要し、場合によっては死に至るケースもあります。

- ワクチン・既感染の有無による免疫反応や、ウイルスが変異したりすることで、必ずしもこのような経過をたどるとは限りません。

参考

新型コロナウイルス感染症の症状

日本国内での発症時の症状は積極的疫学調査によると

発熱(52%), 呼吸器症状(29%), 倦怠感(14%), 頭痛(8%), 消化器症状(6%), 鼻汁(4%), 味覚異常(3%), 嗅覚異常(3%), 関節痛(3%),

筋肉痛(1%)の順に多く見られました。

インフルエンザや普通感冒と比較して鼻汁、鼻閉は少なく、嗅覚、味覚障害が多いことがCOVID-19の特徴と考えられてきましたが、オミクロンの感染ではウイルスが上気道で増殖しやすい特徴に伴い鼻汁・鼻閉、咽頭痛などの感冒様症状の頻度が増加しました。(新型コロナウイルス感染症 診療の手引き

第9.0版より引用)

罹患後症状

代表的な罹患後症状

- 疲労感・倦怠感

- 関節痛

- 筋肉痛

- 咳

- 喀痰

- 息切れ

- 胸痛

- 脱毛

- 記憶障害

- 集中力低下

- 頭痛

- 抑うつ

- 嗅覚障害

- 味覚障害

- 動悸

- 下痢

- 腹痛

- 睡眠障害

- 筋力低下

どんな人がハイリスク?

- 心血管疾患、糖尿病、慢性肺疾患、担がん患者、慢性腎疾患、肝硬変、移植後患者、肥満、妊婦など。

- 重症化のリスク因子に関しては、変異株の出現やワクチン・既感染の有無による免疫反応で、今後異なる可能性があります。

- 重症化リスクが高い人は予防のため、特に、ワクチン接種が望まれます。

受診の目安について

「限りある医療資源を有効活用するための医療機関受診及び救急車利用に関する4学会連盟声明」より抜粋(p.4-5)

新型コロナウイルス感染症により救急要請を検討したい症状としては

- 顔色が明らかに悪い

- 唇が紫色になっている

- (表情や外見等が)いつもと違う

- 様子がおかしい

- 息が荒くなった

- 急に息苦しくなった

- 日常生活で少し動いただけで息苦しい

- 胸の痛みがある

- 横になれない

- 座らないと息ができない

- 肩で息をしている

- 意識がおかしい(意識がない)

などがあります。

治療法

治療法については症状緩和に用いられる薬剤に加えて抗ウイルス薬、中和抗体薬、抗炎症薬、併発する細菌性肺炎に対する抗生物質など多岐にわたり、日進月歩となっています。本邦で使用されているコロナウイルスに特化した治療薬の詳細については厚生労働省の承認済みの新型コロナウイルス治療薬をご参照ください。

検査について(検査の限界、有用性)

新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報、取扱店舗リストは厚生労働省のホームページに掲載されています。

参考

コロナウイルスへの感染を確認する検査としては抗原定性検査と抗原定量検査、PCR検査がよく知られています。それぞれの特徴については下記の通りとなっています。

| 検査種類 | 抗原定性検査 | 抗原定量検査 | PCR検査 |

|---|---|---|---|

| 調べるもの | ウイルスを特徴づける たんぱく質(抗原) |

ウイルスを特徴づける たんぱく質(抗原) |

ウイルスを特徴づける 遺伝子配列 |

| 精度 | 検出には、一定以上のウイルス量が必要 | 抗原定性検査より少ない量のウイルスを検収できる | 抗原定性検査より少ない量のウイルスを検収できる |

| 検査実施場所 | 検体採取場所で実施 | 検体を検査機関に搬送して実施 | 検体を検査機関に搬送して実施 |

| 判定時間 | 約30分 | 約30分+検査機関への搬送時間 | 約30分+検査機関への搬送時間 |

抗原キットはウイルスの持つ特徴的なタンパク質である抗原を感知することでウイルスの存在を調べるものです。これは実際にウイルスが体の中に存在する期間(ウイルス本体に含まれる遺伝情報(RNA)が目安となる)のうちの一部にしか過ぎません。このため、抗原検査が陰性であることは感染の否定を保証するものではありません。

また、ウイルスの曝露によって抗原に対応して体内で産生される免疫応答(IgG, IgM)について調べる抗体検査も存在しますが、これも抗原産生ののちに出てくるものであり、感染初期には存在していません。

またウイルスのRNAの存在を確認するPCR検査が陽性になっても過去の感染の影響を受けた結果を示している場合もあります。

いずれの検査においても結果の解釈については十分な配慮が必要になります。

予防法

- 最も大切なのは、一人一人の感染予防です。

✓3密(密閉・密集・密接)の回避

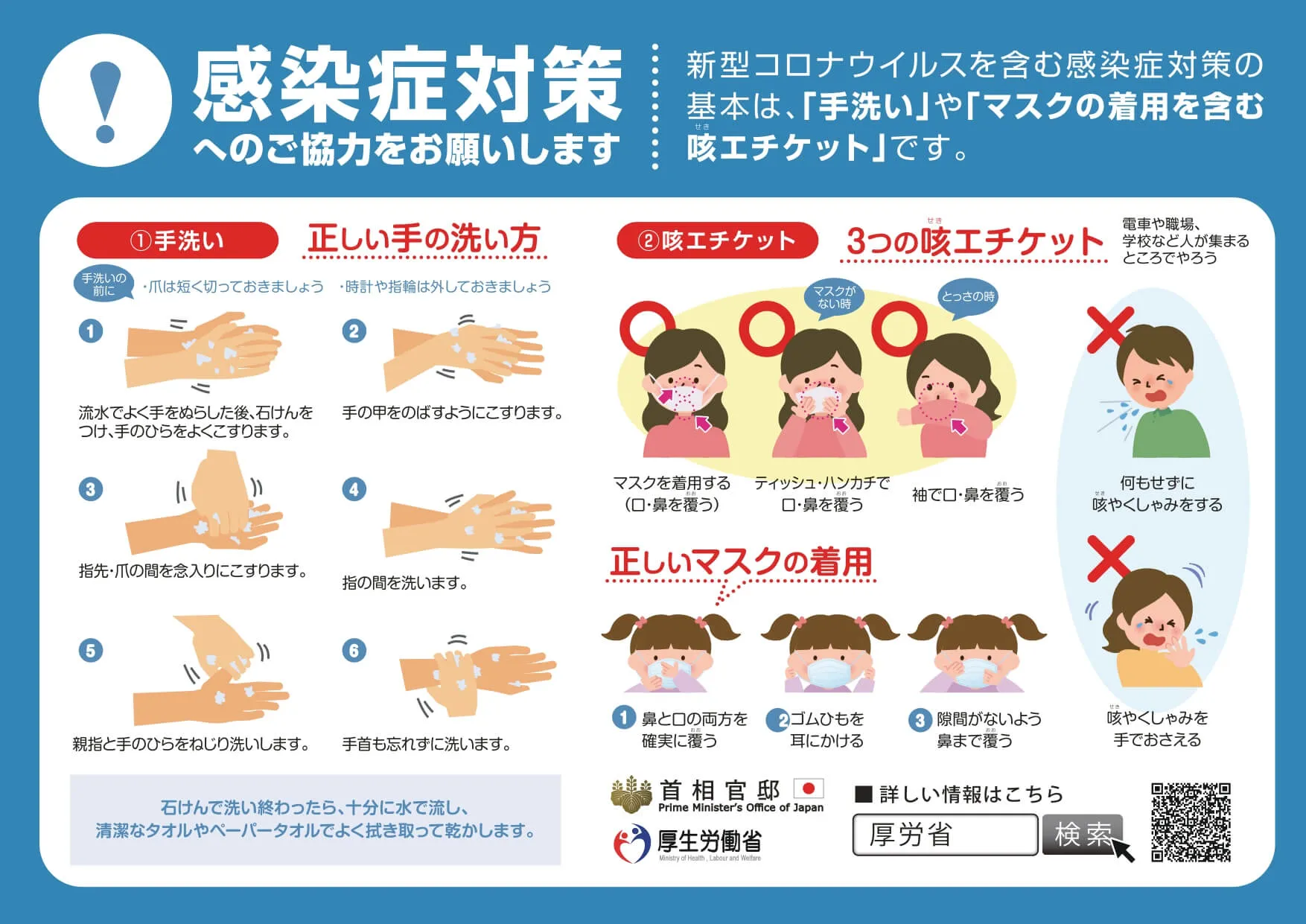

✓手指衛生、咳エチケットの徹底 - ワクチンの種類、時期(厚労省から)

今後のパンデミックに向けて(終わりに)

COVID-19が最初に報告されて3年が経ちました。2022年3月1日現在、6億7千万人が感染し、680万人が亡くなりました。一方で、この3年間で効果的なワクチン、治療薬、診断薬はもちろん、マスクをつける、3密を避けるなどの人の行動で、感染・伝播は抑えられ、多くの人の命が救われました。日本も含め、世界の国々が“コロナ後”の日常へと社会は動いており、このままパンデミックが終息してほしいと私たちも願います。

しかしながら、ワクチンの効果減弱や新しい変異種の出現によって感染者が増加し、結果として高齢者、基礎疾患がある方の中で重症化する人が増える可能性は今後も十分にあり、油断せずに過ごすことは大切です。そして「油断しない」ため必要なのは、常に適切な情報を得ることです。

これまでのコロナ禍では、さまざまな情報が錯綜し、何を信用すればいいのか分からず混乱した人も多くおられたと思います。このような状況は「インフォデミック(インフォメーションとパンデミックの造語)」とも呼ばれました。

そうした中、私たちが2020年8月に本ウェブサイトを作成したのは、分かりやすく、最も確かで客観性があるソースをもとに、新型コロナに関する情報を簡潔にまとめておく必要があると感じたからです。

本ウェブサイトの情報は、主に国のオープンソースに基づいており、我々が日常臨床や公衆衛生の対応をする上でまず参考にするところです(厚生労働省、米国疾病予防管理センター、欧州疾病予防管理センター等)。もし将来別のパンデミックが起こったとして、仮に同様なウェブサイトを作成するとしても、(技術的な革新は起こっているとは思いますが)情報を得るプロセスは変わらないはずです。適切に情報収集するノウハウは、パンデミックの種を問わず普遍的だと思うからです。

本ウェブサイトが、皆様の知識のまずは第一歩となり、パンデミックに関して深掘りするきっかけになれば幸いです。

監修

(東北大学大学院医学研究科 助教、元厚生労働省クラスター対策班)

(医学研究所北野病院 消化器外科・腫瘍研究部 医員・研究員、京都大学医学部附属病院 客員研究員)

石黒義孝

(京都大学医学部附属病院 初期診療・救急科 特定病院助教)

京都私立病院協会感染症対策委員会